街頭相互扶持的老人����。 李云芝攝

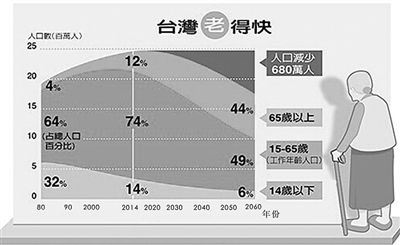

臺灣媒體自制的人口數據圖表。 資料圖片

2014年9月4日,臺北市立洲美小學開學日,郭馥嫻是唯一的小一新生��,創下臺北市罕見的“一對一”超級家教式的教學景象。

這是洲美小學最后的開學日。一年后����,洲美小學停辦��。

在澎湖、在嘉義�����、在花蓮……多所小學因僅有1人入學甚至招不到人而出現在媒體報道中�����,有校長央求媒體不要采訪�����,以免“嚇跑小孩”��。

2015年重陽節前夕�����,臺灣“國發會”公布統計數據,島內目前65歲以上人口已達286萬�����,預計將于2018年邁入“高齡”社會����、2025年邁入“超高齡”社會,屆時每5人就有1人超過65歲��。臺灣從“高齡”社會邁入“超高齡”社會,預計將僅用時7年����,時間比日本快1.6倍��、比美國快2.9倍、比英國快7.3倍,創下另類“全球第一”����。

沒有限制����,可以敞開生����,人們的生育意愿卻持續走低����,從2016年開始,臺灣老年人口將超過幼年人口�����,“人口紅利”將逐步耗盡�����。警訊連連��,臺灣已經打響“嬰兒保衛戰”。

柔性勸導:

從“一個不算少”到“三個更熱鬧”

“以前不是這樣的�����。六七十年前����,在我外婆、祖母那一代�����,臺灣一個家庭有八九個小孩是尋常事�����,到我父母這一代��,生五六個小孩的家庭也挺多的?���!迸_灣中國時報駐京特派員王銘義說。

那是臺灣人口快速增長的年代。1949年�����,臺灣人口為739萬余人��。受二戰后嬰兒潮及死亡率下降��、國民黨軍隊敗退來臺影響,1958年,臺灣地區人口突破1000萬人�����。

迅速膨脹的人口給臺灣社會帶來了巨大的壓力����,島內有識之士開始呼吁節制生育、控制人口��。但受當時“增產報國”的政治氣氛影響�����,這期間臺灣當局未全面公開提倡節育措施��,僅由有關部門及民間團體到眷村�����、鄉間宣導婦幼衛生,倡導避孕�����。1956年臺灣第一次人口普查結果公布�����,顯示二戰后10年間人口平均出生率為44‰,引發島內輿論對人口過快增長的憂慮。1959年�����,“農復會”主委蔣夢麟發表“讓我們面對日益迫切的臺灣人口問題”一文�����,闡述推行家庭計劃及節制生育的必要性��,引發各界熱烈討論。1964年,當局全面推行“家庭計劃”(即計劃生育)����,倡導避孕��,提出“子女少、幸福多”“一個不算少,兩個恰恰好”等口號�����。

1967年����,臺灣提出“五三”口號,希望民眾婚后3年才生育、間隔3年再生育、最多不超過3個孩子、33歲前全部生完�����。從1971年起�����,每年11月為家庭計劃擴大宣導月,提出“兩個孩子恰恰好��,男孩女孩一樣好”等口號����;倡導理想的結婚年齡為男28歲、女25歲�����。

此后����,臺灣育齡婦女的生育率逐漸下降,成功緩解人口增長壓力��,受到國際社會好評����,許多發展中國家紛紛前來“取經”。上世紀80年代以后�����,臺灣人口增長率開始持續下降�����,1991年首次降至1%以下�����,2001年為0.6%����。

為挽回下滑的生育率��,臺灣當局于1990年修訂“人口政策綱領”,提出“兩個恰恰好��,三個不嫌多”的口號��,鼓勵婦女生育�����。后來,又提出“兩個孩子很幸福�����,3個孩子更熱鬧”的口號�����。

但是����,臺灣的生育率并沒有止跌回升��,近年來更是屢創新低����。從1996年至2010年����,臺灣年出生人口數從32萬多人降低到了16萬多人,生育率多次在全球“吊車尾”����。

(責任編輯 :葉瑋)