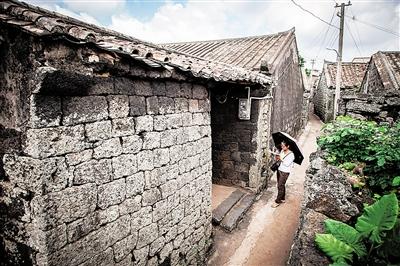

海口市秀英區好俗村。 海南日報記者 李幸璜 攝

中新網北京10月20日電(唐云云)日前,鄭州千年古村馬固村拆遷文物遭損毀,民間組織憤而將當地政府告上法庭,引發了社會上極大的關注。其實,遭遇拆遷困境的古村落并不少見。而即使幸免于拆遷,不少古村也面臨著空心化、人去屋空、基礎設施落后逐步縮小等種種難題,生存現狀堪憂。當然,也有的古村落因地制宜,在保護當地生態環境的前提下,進行修繕、開發,并將當地非遺資源合理利用,增加了旅游收入,改變了貧窮落后的的狀況。中國眾多的古村落現在的生存現狀如何呢?它們該如何保護,如何開發,如何更好地將歷史記憶和文化脈絡傳承下去?

鄭州千年古村被拆遷 王德魁故居被拆后,后人王白齡將一些房子構件保護起來 圖片來源:京華時報

拆遷帶來危機 鄭州千年古村拆遷文物被毀

據《京華時報》消息,今年4月,河南鄭州千年古村馬固村7處文物5處被拆毀,9月21日,民間環保組織中國生物多樣性保護與綠色發展基金會以直接拆毀文物及不履行法定職責為由,將馬固村村委會、上街區人民政府、上街區峽窩鎮人民政府和鄭州市上街區文化廣電新聞出版局訴至法庭。10月16日,鄭州中院就此案正式出具立案受理通知書。

據了解,這是國內首起人文遺跡(文物)保護公益訴訟,也是人文遺跡(文物)首次被納入環境公益訴訟的范圍。

馬固村有“中原第一文物古村落”之稱。村內的王氏族人從宋太宗年間定居,耕讀傳家,歷經千余載,創造了輝煌的家族歷史。北宋時期,馬固村王家人五代在朝為官。如今,馬固村王氏家廟的大門上還懸掛著“三朝樞密”的匾額。

在全國第三次文物普查時,該村有7處不可移動文物名列其中,分別是王氏家廟、馬固村關帝廟、馬固村教堂、王德魁故居、張連偉民居、王廣林民居、王洪順民居。

2006年,馬固村出土了兩只完整的唐青花塔式罐,是我國最早的、工藝最復雜的、最精湛的、器形最大的、有明確出土單位的唐代青花瓷,它們的出土將中國青花瓷的起源向前推進了八百年至一千年。

然而,2014年4月,為配合“智能電器產業園”建設,全村整體遷移。僅歷時20天,占地500余畝的古村落變成一片黃土和廢墟。村內的7處不可移動文物,在拆遷浪潮中,僅保留下了王氏家廟和馬固關帝廟。

今年4月,千年古村7處文物5處被拆一事經媒體報道引發廣泛關注,當地官員的解釋是“不知道是文物”。此后,上街區文化廣電新聞出版局在給媒體的情況說明中稱,7處文物中,除王氏家廟和馬固關帝廟外,其他幾處建筑年久失修損壞嚴重無法反映原貌,因此相關部門對有價值的“構件”進行了保存。

事實上,遭遇拆遷困境的古村落并不少見。據《東方今報》,有140多年歷史的鄭州古村保吉寨正面臨拆遷尷尬。據《錢江晚報》,浙江金華深山古村落遭遇“舊村改造”,村里面臨兩難抉擇,“拆還是不拆”成為難題。另據央視報道,山西晉城市澤州縣的半坡古村有明清時期的院落古宅六七十處。2007年,該村被認定為市級文物保護單位,而就在同年,當地政府以煤礦開采為由,將全村的近200戶居民進行了強制搬遷。又以復墾的名義將這里的古宅強制拆除。

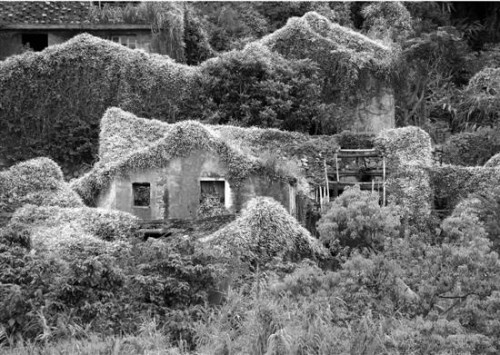

荒村變綠野仙蹤 圖片來源:《錢江晚報》

人口外流造成“空心村” 溫州古村荒棄成綠野仙蹤

據《北京晨報》,由于北京市傳統村落大多位于偏遠山區,經濟發展相對較為薄弱,造成人口不斷“外流”,常住人口減少,出現“人走屋空”的現象。建村于明朝初期的房山區水峪村,因為“空心化”嚴重,甚至當年主要由男子表演的古中幡,如今也由村中留守的婦女接替了。

而據《新京報》消息,記者走訪京郊水峪村、爨底下、靈水村、黃嶺西等多個古村落發現,多個村子的古民居都正在或已遭到不同程度破壞。一方面,產權屬于村民,面對村民自發修繕或破壞,村里難以管控。另一方面,作為文物,村里若要進行修繕需向多個部門打報告審批,費時費力。

(責任編輯 :葉瑋)